Ende November stand mein dritter Langstreckenflug seit dem Anfang der Corona-Pandemie für mich auf dem Plan (da ein dazwischen geplantes Abenteuer nach Barbados ausgefallen ist) und getreu dem Motto Alle guten Dinge sind drei war es ein ganz besonderer Umlauf, den ich vor Ort erleben würde. Das wusste ich bereits im Voraus, ohne überhaupt genau zu wissen, was ich dort sehen und erleben werde. Besonders war der Umlauf auch deshalb, weil es nach Windhoek und Cancun der erste Umlauf mit einigen Stehtagen vor Ort war und nicht nur einem kurzen 22 oder 30 Stunden Aufenthalt. Ziel des Umlaufs war die afrikanische, zu Tansania gehörende Insel Sansibar und die Flüge hin wie auch zurück beinhalteten einen Zwischenstopp in der kenianischen Hafenstadt Mombasa, wobei der Hinflug ein Nachtflug war und die Landung auf Sansibar um 8 Uhr morgens lokaler Zeit erfolgte.

Ehe ich fliegen durfte, musste ich jedoch noch mit der Bahn nach Frankfurt kommen, denn ich hatte mein Auto auf meinem letzten Umlauf in Frankfurt gelassen und war mit der Bahn nach Hause gefahren. Die Bahn war an diesem Tag aber dank einer Stellwerkstörung in Duisburg nicht ganz mein Freund, da dies quasi den gesamten Verkehr im Ruhrgebiet zum Erliegen brachte. Da es günstiger war, hatte ich für den Tag nur ein ICE-Ticket von Köln Messe/Deutz bis FRA gebucht. Jedoch musste ich aufgrund des ausfallenden RE7 zwischen Krefeld und Köln einen ICE ab Duisburg mit Ziel München nehmen, um meinen Anschluss in der Dom-Metropole erreichen zu können. Damit hätte ich aber auch nur Köln Hauptbahnhof erreicht, sodass ich im Zug eingestiegen erst einmal den Schaffner suchte, um zu fragen, ob ich mit meinem Ticket auch den gerade befindlichen ICE nutzen könne, der nämlich weiter nach FRA fuhr. Das bejahte er ziemlich griesgrämig und mit dem Hinweis, dass ich für das Stück von Duisburg nach Köln trotzdem noch ein Ticket kaufen müsse, was ich dann auch tat. Nicht nur, weil ich sonst kaum eine Möglichkeit hätte, Frankfurt pünktlich zu erreichen, sondern auch weil ich wusste, dass ich die Kosten für dieses Ticket im Rahmen der Mobilitätsgarantie NRW bei meinem Lieblings-Nahverkehrsunternehmen (Ironie Ende), der National Express, einreichen kann. Da der ICE nach München zwischen Köln Hbf und Frankfurt Flughafen keinen einzigen Halt hatte, während mein geplanter Zug in jedem Kaff auf dem Weg (Siegburg, Montabaur, Limburg) hielt, erreichte ich meinen Lieblings-Flughafen (wieder Ironie Ende) sogar noch ein paar Minuten früher, als eigentlich geplant – den Stress im Ruhrgebiet hätte ich mir aber trotzdem sehr gerne erspart.

Im Gegensatz zur Bahnfahrt war der Flug – ausnahmsweise, könnte man bei meinen bisherigen Flügen meinen – ziemlich ereignislos und aufgrund der überschaubaren Flugzeit von etwas mehr als acht Stunden nach Mombasa angenehm kurz. Ich war beim Zwischenstopp in Mombasa ein bisschen verwundert, live zu sehen, dass nur die wenigsten Passagiere weiter auf die Insel geflogen sind, aber sehr froh darüber, dass es vor der Landung in Kenia bereits hell geworden ist, so war das Wachbleiben nicht sonderlich schwierig.

Einen halbstündigen Hopser über den indischen Ozean später waren wir schon auf dem überraschend modernen Flughafen auf Sansibar gelandet, dessen Klimaanlage bereits jetzt schon ein Segen war, sich im Laufe der Tage aber noch zu einem Fluch herausstellen sollte. Sie war deshalb ein Segen, weil es bereits um acht Uhr morgens einfach nur ekelhaft warm und schwül war und die Uniform das nicht unbedingt angenehmer gestaltete. Vom Flughafen ging es jedoch ziemlich zügig mit einem kleinen Bus ins Hotel Verde Zanzibar, welches unsere Unterkunft darstellte. Der Weg dorthin führte einmal quer durch Sansibar Stadt, die Hauptstadt der Insel und war für mich ein Kulturschock, wie ich ihn ewig nicht mehr hatte. Es war auf so vielen Ebenen so surreal, aus dem heimischen und einem selbst bekannten Europa in einem Land angekommen zu sein und abseits der Straßenränder zu schauen, wo Staub, Sand, einfach gebaute Häuser und Hütten mit teils integrierten Verkaufsständen das Bild beherrschten. Ein mir aus Europa komplett unbekanntes Phänomen, sich einfach am Straßenrand zu treffen und das Leben zu leben, konnte man hier auch beobachten. Jenes war mir durch meine Besuche diverser Karibik-Inseln aber nicht ganz so fremd.

So fasziniert ich davon war, fühlte ich mich trotzdem ein kleines bisschen verloren bei diesem Kulturschock und war froh, dass ich die Tage auf der Insel nicht alleine verbringen musste. Denn Franzi war bereits seit zwei Wochen und für noch weitere dreieinhalb Wochen auf der Insel und hatte sich als Reiseführerin angeboten, worüber ich während der Fahrt zum Hotel auch irgendwie sehr glücklich war. Glücklich war ich aber auch einfach nur über das reine Wiedersehen, denn sie kam mit einer leichten Verspätung am Hotel an, wo die Zimmerverteilung samt Welcome Drink schon durch war und ich versucht hatte herauszufinden, ob zusätzliche Gäste im Hotel denn irgendwie angemeldet werden müssen. Diese zeitlichen Umstände hatten auf jeden Fall zur Folge, dass sie sich nach einer im wahrsten Sinne des Wortes warmen Umarmung der Crew-Karawane bestehend aus 12 Personen + Frau des Kapitäns anschloss, was niemanden störte, wunderte oder gar auffiel. Eine Vorstellungsrunde zu starten erschien mir in dem Moment aber sehr unpassend, zudem wollte ich auch einfach nur raus aus der Uniform und ab unter die Dusche.

Eine schmerzhafte Fahrt nach Stone Town

Nachdem wir es uns im Hotel bequem gemacht, die Klimaanlage genossen und uns mit der Dusche, einer Mütze Schlaf, einer Flasche Cola als Willkommensgeschenk sowie je einem Wrap und einer Praline von Bord wiederbelebt hatten, ging es für einen halben Tag in die historische Altstadt von Sansibar Stadt, nach Stone Town. Für den Weg dorthin packten wir das nötigste an Zeug, verließen die Hotelanlage (die eine Welt in der Welt darstellte, weil sie zum Rest einfach gar nicht passte) und stellten uns an die Straße auf der Suche nach einem Taxi. Diese Straße glich jedoch einem türkischen Basar, denn gefühlt jedes zweite „Nicht-Auto“ wollte uns irgendwie mitnehmen. Die Nicht-Autos lassen sich dabei in drei Gruppen einteilen, nämlich Daladalas, Tuk Tuks und Bodaboda. Erstere sind eine Form von Linienbussen, die aber entlang ihrer Routen kaum explizite Haltestellen haben und an sich auch eher einem Kleintransporter mit Sitzaufbau hinten gleichen. Gelegentlich gibt es Daladalas auch als Kleinbusse mit einer richtigen Tür und Fenstern, das war auf Sansibar jedoch zumindest gefühlt eher die Ausnahme. Auf der Windschutzscheibe gibt es eine aufgeklebte Liniennummer und ein Ziel, mehr Informationen sind dazu nicht ersichtlich.

Während ich Tuk Tuks als offene dreirädige Kleintaxen kurz beschreiben kann, da sie den meisten bekannt sein sollten, mag ich auf die Bodaboda expliziter eingehen, weil sie unser „bevorzugtes“ Verkehrsmittel an jenem Nachmittag waren. Dabei handelt es sich im Endeffekt um Mofas, die einen zweiten Sitz hinter dem Fahrer oder eine längere Sitzfläche haben und damit natürlich ein sehr wendiges Verkehrsmittel in einer Großstadt darstellen. Diese Fahrzeuge scheinen das Hauptbeförderungsmittel in der Stadt zu sein, zumindest erinnerte mich die Menge der Mofas im Laufe der Tage gelegentlich an eine Insektenstraße. Jenes Gefühl wurde durch die „flexiblen“ Verkehrsregeln Sansibars verstärkt, denn Schilder, Straßenmarkierungen oder ähnliches waren in Sansibar Stadt eher eine Ausnahme und abseits davon wirklich gar nicht mehr anzutreffen.

Nachdem wir also fünf Minuten über die Erde entlang der Straße gelaufen sind (wer braucht schon gepflasterte Fußwege) und Franzi – ich durchlebte gerade meinen zweiten Kulturschock an diesem Tag und war sehr verwirrt davon, dass mich der Kerosin-Gestank, mit dem die Fahrzeuge dort unterwegs sind, an das Polen erinnerte, welches ich als kleines Kind erlebte – an einem Stand zwei Fahrer organisiert hatte, die uns nach Stone Town fuhren, konnte es losgehen. Mehr außer des „Welcome to Zanzibar“ an meine sichtlich überforderte Wenigkeit durch den Herrn am Stand, der den beiden Fahrern erklärt hatte, wohin wir wollen, da deren Englisch kaum vorhanden war, passierte nachfolgend auch nicht, sondern wir fuhren los.

Ich weiß nicht, ob der Fakt, dass ich noch nie auf einem motorisierten Zweirad saß, hier sonderlich förderlich war, aber die ersten zwei Minuten Fahrt sagte mein Gesicht und mein ganzer Körper nicht viel anderes aus als Panik. Während Franzis Fahrer immerhin zwei Helme dabei hatte – einen für sie und einen für sich – hatte mein Fahrer nur einen Helm dabei, der oben jedoch schon ein so großes Loch hatte, dass man die innere Styroporfüllung sehen konnte. Ich verzichtete daher auf die Nachfrage, ob ich ihn anziehen könnte, weil na ja viel verhindert hätte der auch nicht. Zudem waren wir schon losgefahren und ich wollte meine Hände partout nicht von dem hinter mir befindlichen Gepäckträger loslassen.

Nach den ersten paar Minuten gewann ich aber dann doch ein bisschen an Vertrauen in meinen – mit aller Wahrscheinlichkeit minderjährigen – Taxifahrer und gewöhnte mich auch an das Geschwindigkeitsgefühl, welches komplett anders ist als in einem Auto. In meinen Gedanken (leicht überspitzt) ging mir in diesen Momenten durch den Kopf, dass ich zumindest in einer durch den Fahrtwind angenehmen Brise diese Welt verlassen werde, sollte dieser Fall eintreten, da es mittlerweile kurz vor 15 Uhr und damit noch viel wärmer war als schon am Morgen. Ich hätte in den ersten Minuten die Fahrt auch fast gerne abgebrochen, aber das an Franzis Fahrer zu kommunizieren erschien mir eher unmöglich, zudem ich Angst hatte, meinen Fahrer zu erschrecken, hätte ich das ihm kommuniziert. Respekt hatte ich vor seinem Fahrtalent im Laufe der rund 20 Minuten Fahrt aber allemal, auch wenn ich mich die ganze Strecke über am Gepäckträger so stark festhielt, dass mir beim Aussteigen die Hände unfassbar weh taten. Der Schmerz an den Händen wurde aber zügig vom Schmerz am Bein verdrängt, denn ich bin beim Absteigen vom Bodaboda mit dem rechten Bein an den heißen Auspuff des Gefährts gekommen, was eine schöne Erinnerung für die nächsten Wochen hinterließ.

Auf Kommunikation mit meinem Fahrer konnte ich dann aber am Ende des Weges trotzdem nicht ganz verzichten, denn die beiden Fahrer hatten es nicht so damit, halbwegs beieinander zu fahren und so kam es dazu, dass sich beide kurz vor dem Ziel verloren hatten. Beziehungsweise ich Franzi am Darajani Basar am Straßenrand mit dem anderen Fahrer stehen sah, bereits vom Bodaboda abgestiegen, während wir die Straße mit drei Extrarunden abdrehten, ehe mein Fahrer durch ein Stehenbleiben auf einem Parkplatz sowie ein Gemurmel in unverständlicher Sprache zugab, keine Ahnung zu haben, wo er hin müsste. Glücklicherweise hatte ich die, denn ich hatte sie am Straßenrand stehen sehen und ab dem Moment meinen Orientierungssinn eingeschaltet, als ginge es um Leben und Tod, sodass ich im Moment des Stehens den Gepäckträger loslassen und ihn durch Armbewegungen in die richtige Richtung lenken konnte, wo uns dann der andere Fahrer wieder eingesammelt hat. Auch wenn wir beide ein Handy dabei hatten, war der kurze Verlustmoment ein kleiner Schock in diesen Minuten, und wir beide waren ein wenig damit überfordert, was wir denn gemacht hätten, wenn wir uns nicht wiedergefunden hätten.

So gerne ich in den ersten Momenten am liebsten von dem Mofa abgestiegen wäre, so sehr freue ich mich rückblickend aber darüber, für meine erste Zweirad-Erfahrung so ins kalte Wasser geschmissen worden zu sein. Ich sehe da zwar noch ein bisschen Überwindung in Sachen selber fahren, aber ich denke, dass mir das so auf jeden Fall einfacher fallen sollte in potentieller Zukunft, wenn es sich nochmal ergibt. Was ich mir zudem auch nach den drei Tagen auf Sansibar versuchen werde abzuschauen, ist den Fahrstil der heimischen Bevölkerung. Nicht unbedingt im Bezug auf das Fahren ohne Regeln oder auf das Anhupen, um Leute zu warnen (und nicht um sich über andere aufzuregen), sondern auf das Sich-Nicht-Aufregen und davon ausgehen, dass es trotzdem irgendwie passen wird. Ich musste mich zwar öfter dazu zwingen, aber diese Denkweise hat allein die ersten Fahrten nach Wiederankunft in Deutschland deutlich entspannter und stressfreier gemacht.

Insgesamt kosteten diese 20 Minuten Abenteuer, die jetzt schon den Rahmen einer Kurzgeschichte haben, übrigens 5.000 Tansania-Schilling. Klingt unfassbar viel, sind aber umgerechnet rund zwei Euro.

In mehreren Kreisen durch Stone Town

Nachdem uns die beiden Fahrer also am Darajani Basar abgesetzt haben – was übrigens laut Franzi nicht mal das vereinbarte Ziel war – tauchten wir ab in die engen Gassen von Stone Town. Dieser Stadtteil war eine wiederum komplett andere Welt für sich und sie war – wenn ich an mein bisher gesehenes Zurückdenken muss – ein Zusammenwurf der engen Straßen von Venedig, der tausend oberirdischen Kabel aus Bangkok und dem Polen, wie ich es um die Jahrtausendwende erlebt habe. Letzteres erreichten nicht nur die alten und langsam zerfallenden Häuser, sondern auch der abseits der Straßen immer noch spürbare Kerosin-Geruch. Viele der Häuser hatten unten Läden platziert, die meistens die immer selben Souvenirs und manchmal auch die Dinge des täglichen Lebens anboten. In der Regel passten diese Ladenlokale in das Straßenbild, gelegentlich schaute man durch die Tür aber auch in eine saubere, moderne, geflieste und hell erleuchtete Drogerie, die wie aus Europa entwendet schien und zumeist sehr unerwartet kam, da im Zuge des Baus des Innenlebens die Außenfassaden nie modernisiert wurden.

Nach rund zehn oder fünfzehn Minuten Geschlängel durch die engen Gassen, die von den Mofas hier und da befahren wurden, kamen wir in der Shanghani St raus und ich hatte das erste Mal das Meer in Reichweite. Leider war der Zugang zum Meer nicht ganz so einfach, sodass wir uns noch ein bisschen in Richtung Forodhani Park bewegen mussten, ehe ich mein Bein zumindest ein wenig kühlen konnte. Dabei nutzten wir die Wege, um ein wenig die Stadt zu erkunden und mir wurde unter anderem erklärt, dass die Türen einen besonders hohen Stellenwert haben, da viele davon sehr edel verziert, mit eingeritzten Mustern und veredelten Elementen dekoriert waren. Damit passten sie in der Regel auch gar nicht ins sonst eher heruntergekommene und enge Straßenbild hinein.

Beim Schlängeln durch jenes Straßenbild kamen wir irgendwann an einem klimatisierten größeren Souvenirshop vorbei, an dem ich mich mit Postkarten und Briefmarken bewaffnen konnte und an dessen Ort wir das erste Mal auf eine polnische Touri-Gruppe trafen. Die Gruppe wäre mir an sich nicht sonderlich aufgefallen, allerdings hatte der vermutlich eher einheimische Guide ein dezent auffällig rotes T-Shirt mit der Aufschrift „czarny polak“ an, was aus dem polnischen übersetzt „schwarzer Pole“ bedeutet. Nachdem Franzi an der Post gegenüber ihre bereits vorher geschriebenen Postkarten „weggeschmissen“ (eigene Wortwahl) hatte, verirrten wir uns vorbei an einem DHL-Shop wieder in den Gassen von Stone Town, in denen ich dann feststellen durfte, dass ich meinen Orientierungssinn fast komplett vorhin beansprucht hatte, als es am Ende der Bodaboda-Fahrt darum ging, uns nicht gegenseitig zu verlieren.

In den Gassen suchten wir einen kleinen, Franzi bereits bekannten, Souvenirladen auf, dessen Besitzerin im Vergleich zu den anderen Läden nicht jedem Passanten auf den Geist ging, indem sie einen ansprachen und zum Kauf bewegen wollten (meiner Meinung nach der schlechteste Versuch einer Kundenakquise, aber hey es gibt auch Firmen, die YouTube-Werbung buchen, weil sie denken, dass ich etwas von ihnen kaufe, weil ihre Werbung das Video unterbricht, was ich eigentlich schauen möchte), sondern sie saß im Inneren und wartete friedlich und ruhig, bis potentielle Kunden ihr Lokal freiwillig betraten. Dort konnte ich mir einen Magneten für meinen Kühlschrank aussuchen, was nach rund zwei Jahren Pause in der Hinsicht auch ein irgendwie komisches Gefühl war.

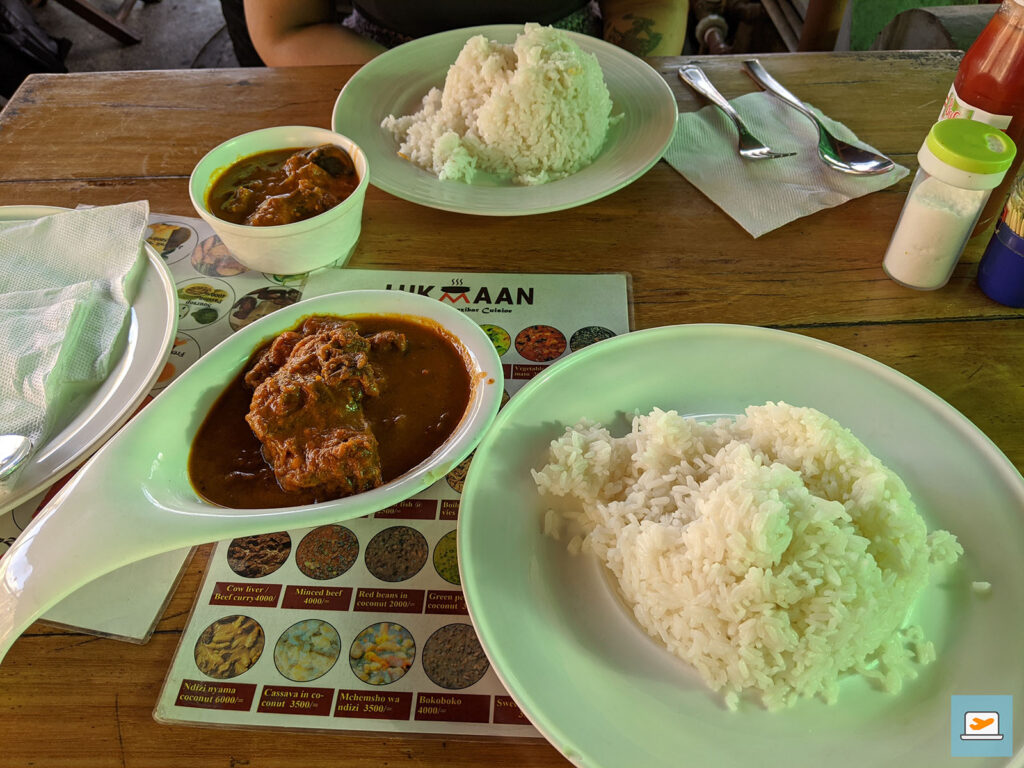

Mit allen Souvenirs ausgestattet mussten wir uns nun um unsere körperlichen Bedürfnisse kümmern, die da waren: Hunger und Durst. Dafür kehrten wir ins Lukmaan Restaurant ein, in dem wir nach einer etwas sehr langen Wartezeit aufgrund von zwei Großfamilien vor uns irgendwann unsere Bestellung bekamen: Einen Pineapple passion juice, einen frisch gepressten Orange juice (beide übrigens schön kalt) sowie Gemüse in Kokosnuss-Sauce und indisches Hähnchen-Curry, jeweils serviert mit einer „kleinen“ Portion Reis. Insgesamt war ich von dem asiatischen Touch der Speisekarte etwas überrascht, aber mir wurde gesagt, das wäre so. Oh und ich habe die Säfte an dieser Stelle ganz bewusst auf Englisch genannt, da es wohl zu dieser Destination dazugehört, irgendwann mit einem denglischen Sprachen-Mischmasch anzufangen, wenn man sich für länger dort aufhält. Das hat mir nicht nur Franzi in den zwei Wochen ihrer Anwesenheit dort gezeigt, sondern auch ganz unfreiwillig der ein oder andere deutschsprachige Passagier auf dem Rückflug einige Tage später, als er bei mir einen Orange juice bestellt hat.

Während ich vom Essen im ersten Moment etwas enttäuscht war, da ich kein Stück Fleisch auf einem Knochen in Sauce erwartet hatte, schmeckte das ganze doch ziemlich lecker und ließ sich auch sehr unkompliziert voneinander trennen, wenn man denn irgendwann ein Gefühl dafür hatte, was sich hinter der braunen Sauce verbarg. Komplett hin und weg – nicht nur aufgrund meines Durstes – war ich aber auch vom Orange juice, der mein erster frisch gepresster Orangensaft überhaupt war und durch die kühle Temperatur so lecker schmeckte, dass ich mir vor dem Verlassen des Lokals noch einen zweiten bestellen musste, den ich dann auch etwas genießen konnte.

Eine Zanzibar Pizza zum Sonnenuntergang, bitte!

Nach dem Essen verließen wir das obere Stockwerk des Lokals wieder über die selbe Treppe, über die wir es betreten hatten, doch ich kam mir bis zum endgültigen Verlassen des Lokals vor, als hätte man ganz unauffällig dem Orange juice ein wenig Alkohol beigemischt – zumindest bei der nicht so gerade Bewegungsrichtung. Wir hatten für diesen Abend noch drei Aufgaben zu erledigen: Zum einen mussten wir einen Geldautomaten finden, für dessen Suche wir uns wieder in die Gassen von Stone Town stürzten und ich glaube zum vierten Mal an der Post vorbei kamen; wenn ich mich nicht ganz täusche, haben wir die Post dann auch aus jeder möglichen Richtung erreicht.

Der Fakt, dass vor dem kleinen Lokal mit dem Geldautomaten ein Wachpersonal mit Funkgerät saß, überraschte mich nach meinen Karibik-Reisen weniger, aber war aufgrund der langen Reise-Pause seit Corona doch ein bisschen verwirrend.

Anschließend ging es wieder zurück (ja, der Titel „In mehreren Kreisen durch Stone Town“ war schon absichtlich gewählt) zum Forodhani Park direkt an der Küste, wo mittlerweile schon die Dämmerung einsetzte. Bevor wir uns in die Menschenmassen im Park prügelten, besuchten wir noch das alte Fort, damit wir abseits der edlen Türen an jenem Tag noch ein bisschen Kultur im Tagesplan hatten. Kurz vor dem Betreten der Festungsanlage hatte ich das letzte Mal vor dem Wiederanziehen der Uniform den Automatismus in meinem Kopf, meinen Mund-Nasen-Schutz aus der Hose zu holen und anzuziehen. Aber „auf Sansibar gab es kein Corona“ und es trug auch tatsächlich kaum wer Masken, hielt Abstand oder ähnliches. Ob das nun gut oder schlecht ist, muss man aus deutscher Perspektive für sich selbst entscheiden, aber dieses Gefühl eines normalen Lebens an diesen drei Tagen war mehr als nur goldwert. Es war ein Gefühl, welches ich Angst hatte, komplett vergessen zu haben. Umso glücklicher war ich dann darüber, dass die restlichen Tage der Maske-anziehen-Automatismus nicht mehr wieder kam und spätestens da war ich in einen traumhaften kurzen Urlaub von der mindestens seit Anfang 2020 überdurchschnittlich anstrengenden Welt eingetaucht, dessen Traumhaftigkeit ich zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht ahnen konnte.

Das Fort war ansonsten nicht sonderlich spannend, zumindest gab es nicht viel zu erzählen, aber wir waren auch fertig vom Tag. Es gab noch die alten Festungsmauern sowie eine Freilichtbühne, auf der ein Hobby-Tänzer den acht Zuschauern (von denen einer am schlafen war) gerade eine Pause von seiner Kunst gönnte. Nachdem wir beim Verlassen des Forts wieder den „schwarzen Polen“ mit einem Kumpel mit ähnlichem T-Shirt und der gesamten Touri-Gruppe antrafen, zog es uns nun in den Forodhani Park direkt gegenüber und am Wasser, wo mir eine extravagante Köstlichkeit versprochen wurde, nämlich die Zanzibar Pizza. Dabei handelt es sich im Endeffekt um einen Crêpe, auch wenn ich dafür jetzt sicher mindestens böse angeschaut werde 😀 Im Gegensatz zu einem herkömmlichen „deutschen“ Crêpe ist der Teig der Zanzibar Pizza aber etwas dünner, weniger fettig und damit (leider) trockener, was mir nicht ganz so zugesagt hat. Angeblich kann man sich die Zanzibar Pizza zudem mit allerlei exotischen Sachen belegen lassen – wir haben uns ironischerweise für Nutella und Banane entschieden.

Zur Dämmerung hin wurde der Forodhani Park zum Night Market umfunktioniert, der wirklich sehr gut gefüllt war. Der Crê- äh die Zanzibar Pizza wurde an diversen Ständen angeboten, die nebenbei auch Pommes und gegrilltes Fleisch angeboten hatten, was unfassbar lecker roch. Da uns die Anzahl an Personen ein bisschen viel wurde, haben wir uns ein (vermeintlich) ruhigeres Plätzchen direkt am Wasser gesucht. Der Strand war dabei in etwa genauso groß wie auf dem Foto und wie man sieht, war er auch nicht wirklich leer. Wir haben von den im Wasser und davor planschenden Kindern eine kleine Sanddusche bekommen, aber insgesamt war es trotzdem ein sehr schöner Sonnenuntergang.

Bevor es wieder zurück ins Hotel gehen konnte, mussten wir uns noch um etwas zu Trinken kümmern. Und seitdem ich zu Hause mittlerweile fast nur noch Leitungswasser aus dem Hahn trinke, finde ich es umso komischer, das in solchen Ländern nicht zu tun. So haben wir uns zwei große Flaschen stilles Wasser und zwei 0,3l-Glasflaschen Sprudelwasser an einem Stand gekauft und den Verkäufer sehr davon überzeugt, dass wir ihm die leeren Glasflaschen wieder zurückbringen – auch wenn das nie die Absicht war. Aber tatsächlich gab es Sprudelwasser nicht in größeren Flaschen und im Gegensatz zu Coca Cola, Pepsi und sonstigen Softdrinks auch nicht in Plastikflaschen, was uns im Laufe des Abends im Hotel dann auch ein bisschen zum Verhängnis geworden ist.

„…es gibt keinen Stromausfall im Fünf-Sterne-Hotel…“

Die rund fünf Kilometer zurück zum Hotel senkten wir dann aber glücklicherweise ein wenig das Abenteuerlevel, wenn ich an die Hinfahrt denke und nahmen uns ein Tuk Tuk, welches wir gleich in der Nähe des Parks fanden. Nachdem der Standtyp dem Fahrer erklärt hatte, in welches Hotel wir müssen (was irgendwie den meisten unbekannt schien), ließ uns der Fahrer glücklicherweise weitestgehend die vollen Straßen von Sansibar Stadt genießen und setzte unsere nach (bei mir) fast 19.000 Schritten an dem Tag fix und fertigen Geschöpfe am Hotel ab.

Dort angekommen kehrten wir gleich ins Zimmer ein, wo wir uns erstmal von dem Schweiß des schwülen Klimas auf der Insel verabschiedeten und uns eigentlich eine Flasche angenehm gekühltes Sprudelwasser gönnen wollten. Dazu ist zu erwähnen, dass Franzi die zwei Wochen vor meiner Ankunft nicht in einer Unterkunft dieser Kategorie, sondern in einem Dreibettzimmer mit Ventilator, ohne richtige Fenster und gelegentlich auch ohne Strom übernachtet hat. Daraufhin habe ich einige Male erwidert, dass das in einem Crew-Hotel für gewöhnlich nicht passiert und als wäre es Karma gewesen, ist an jenem Abend für fast eine halbe Stunde der Strom ausgefallen. Das war zweimal für wenige Sekunden auch während des Mittags-Powernaps der Fall, ist mir da aber nur durch das An-und-Ausgeh-Geräusch der Klimaanlage aufgefallen. Abends ohne Strom und damit ohne Licht dazusitzen war da natürlich etwas ungünstiger und führte dazu, dass Franzi mit einer der beiden Sprudelwasser-Glasflaschen mit dem Hotel anstoßen wollte – konkreter gesagt mit dem Hotelboden, denn die Glasflasche verteilte sich in Tausenden Scherben auf dem Boden an der Kommode, in der sich der Mini-Kühlschrank befand und wir hatten mit lediglicher Unterstützung der Taschenlampen unserer Handys die ehrenhafte Aufgabe, alles irgendwie so zusammenzukehren, dass wir uns im Laufe der Nacht keine Splitter in die Füße liefen.

Schaukel-Frühstück auf der Terrasse

Am Freitag morgen waren wir schon relativ früh wach und hatten Hunger. Theoretisch hätte es die Möglichkeit gegeben, zum Hotel-Restaurant zu gehen und dort am Büffet zu frühstücken, aber zum einen waren wir faul und bequem und zum anderen hatte ich schon im Laufe des Donnerstags vergessen, dass ich eigentlich auf einem Umlauf war und wollte daher nicht unbedingt wen von der Crew treffen, auch wenn alle davon noch so nett waren. Daher – und last but not least, weil es günstiger war – bestellten wir uns das American Breakfast aufs Zimmer und verspeisten es im Schaukelstuhl auf dem Balkon mit einem Fast-Meerblick. Fast, weil man das Meer zwar erahnen konnte und ein bisschen auch sah, aber weil eine Baumkette den direkten Blick auf die Küste doch verhinderte, was wir beide die ganze Zeit genauso konzeptionell falsch an diesem Hotel fanden, wie den „wunderschön“ gepflegten und bewachsenen Garten, wenn man aus den Balkonen direkt nach unten geschaut hat. Konzeptionell falsch fanden wir am Vorabend sowie auch noch am Samstag Abend, dass der Pool bereits um 19 Uhr geschlossen wurden, aber dazu später mehr…

Nach einer sehr gemütlichen Wartezeit, die wir schaukelnd draußen beim Aufgehen der Sonne verbracht haben, kam irgendwann unser „kleines“ Frühstückstablett und nachdem wir uns alles draußen auf dem Tisch am Schaukelstuhl platziert hatten, konnten wir uns die schier unüberschaubar große Menge an leckeren Sachen ein bisschen genauer anschauen. Wie es sich für ein American Breakfast gehört, gab es selbstverständlich Rührei mit kleinen, kross angebratenen Würstchen, die ich das erste Mal in dieser Konstellation unfassbar lecker fand, dazu eine Art Kartoffelpuffer, die wir ziemlich gefeiert haben und eine Pilz-Gemüse-Beilage, die nicht so ganz unser Fall war. Dazu gab es einen Gebäck-Teller mit zwei Scheiben Weißbrot sowie einigen süßen Teilchen, von denen wir zwei als Proviant für den Tag mitgenommen haben, da das ganze Frühstück selbst für uns beide zu viel war. Von der Dessert-Theke wurden zwei super leckere Pancakes angeboten, die wir mit dem gelben Etwas garnierten, welches sich als Pfirsich-Püree bezeichnen ließe – auch wenn wir beim Geschmack davon bis zum Ende nicht sicher waren, was es war. Fasziniert waren wir dabei jedoch davon, dass dieses Püree kleine Fäden zog, wenn man etwas aus der Schüssel nahm. Zum frischen Obst gehörten einige Stücke Wassermelone, Ananas und Passionsfrucht, abgerundet wurde das Frühstück von einer Schüssel Cornflakes, die im Vergleich aber sehr unspektakulär waren, einem Kaffee und einem Ananas-Saft.

Gut gesättigt mussten wir uns anschließend noch fast eine Stunde gedulden, ehe es mit dem Tagesprogramm losgehen konnte. Jenes Programm war für mich eine komplette Überraschung, da Franzi für die restlichen beiden Tage etwas organisiert hatte, von dem ich keine Ahnung haben sollte – auch wenn Geheimnisse für sich behalten nicht unbedingt zu ihren Stärken gehörte. Mit der Info, dass wir die folgende Nacht nicht im Hotel verbringen würden, packten wir das nötigste an Sachen und wurden vom Bruder von „Mr. Cheaper Cheaper“ abgeholt. „Mr. Cheaper Cheaper“ war ein – der Name verrät es – sehr günstiger Taxifahrer, den Franzi im Laufe ihrer ersten zwei Wochen vor Ort kennengelernt hat und der uns eigentlich sowohl zu als auch von dem unbekannten Ziel bringen sollte, aber an beiden Tagen verhindert (oder faul, man weiß es nicht) war und jeweils Ersatz schickte. Im Gegensatz zu den abenteuerlichen Bodaboda- und Tuk Tuk-Fahrten am Vortag durften wir aufgrund der geplanten Fahrtzeit heute zudem ein Auto mit allem genießen, was man aus Europa so kennt: Türen, Fenster, Gurte, Airbags und sogar eine Klimaanlage.

Ein Traumort wie aus dem Bilderbuch

Die Fahrt mit „Mr. Cheaper Cheaper“s Bruder führte uns vom Hotel zunächst durch Sansibar Stadt und anschließend auf die westliche Seite des südöstlichen Inselteils von Sansibar. Ab dem Verlassen der Stadt fehlten auf den Straßen jegliche Form von Markierungen und auch Schilder sah man quasi nie. Es wurde mit einem Schlag zudem auch leerer, auch wenn gefühlt fast die ganze Zeit neben der Straße irgendwelche Häuser oder etwas in der Art stand und auch Menschen anzutreffen waren. Trotzdem hat diese Fahrt einen mal wieder so ein bisschen nachdenklich darüber gemacht, über welche „Probleme“ man sich zu Hause aufregt oder von welchem „Luxus“ man daheim genervt ist, wenn man das mit dem Leben dort vergleicht. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die Menschen dort insgesamt sogar glücklicher sind als in der Heimat.

Nach rund einer Stunde Fahrt über die sansibarischen Landstraßen verließen wir diese für einen Feldweg, ehe wir in einer kleinen unscheinbaren Hotelanlage angekommen waren und mit einem herzlichen Jambo an der Rezeption begrüßt wurden. Da Franzi neben dem Check-In noch ein paar Dinge für den Aufenthalt im Karamba Resort klären musste, die ich nicht erfahren durfte, sollte ich ein bisschen Abstand halten und habe mir währenddessen die Anlage in umliegender Nähe angeschaut und war einfach nur sprachlos. Es war ein kleiner offener Bereich mit Bar und Tischen und Stühlen, dem vorgelagert eine Hängeschaukel, ein paar Sitzmöglichkeiten und ein Schaukelbett waren. All dies war direkt an einer Klippe platziert, von der man einen uneingeschränkten Blick auf ein türkises Meer mit einigen dort platzierten kleinen Booten von den Einheimischen der Umgebung hatte. Die Hotelanlage an sich war wie ausgestorben, es war wirklich keine Menschenseele da und auch der Strand war zu dem Zeitpunkt komplett leer abseits von zwei, drei an den Booten schraubenden Einheimischen. Bei dieser Atmosphäre konnte auch die gerade andauernde Ebbe die Traumhaftigkeit dieses Orts nicht trüben. Jene erschwerte später jedoch den Zugang zum Meer, da sich das Wasser um einige Höhenmeter zurückzog und die Küste leider nicht komplett sandig war, wie wir im Laufe des Nachmittags und des nächsten Tages teilweise schmerzhaft erfahren mussten.

Als an der Rezeption alles geklärt war, aber noch ehe ich wirklich den Ausblick und den Ort verarbeiten konnte, konnten wir unser „Zimmer“ betreten. Unser Zimmer war dabei streng genommen kein Zimmer, sondern eines von drei Strandbungalows, die links zum Empfang platziert waren. Alle drei waren ein bisschen voneinander getrennt, unser Bungalow war dabei der uneinsichtigste und hatte als einziger ein ganz besonderes Highlight im sandigen Vorgarten, nämlich einen Jacuzzi. Das Häuschen selbst lud mit einer Terrasse in sein Inneres ein, welches im weitesten Sinne zweckmäßig und einfach, aber trotzdem stilvoll und passend eingerichtet war: Es gab ein Bett mit einem halboffenen Moskito-Netz (haben wir nicht verstanden, die Mücken hielten sich die ganzen drei Tage aber auch fern von uns), einen antik wirkenden Kleiderschrank sowie eine kleine Ablagefläche, auf der ein Wasserkocher (mit europäischem Stromnetzteil) und eine Auswahl an Tee platziert waren. Abgerundet wurde die Einrichtung von einer Tür im hinteren Bereich des Häuschens sowie einer Hängelampe mit Muschelplatten, die nicht nur schön aussah, sondern beim Einschalten der Klimaanlage oder beim Öffnen der gegenüberliegenden Türen durch den Wind für ein unfassbar beruhigendes Klimpergeräusch sorgte – als wäre der ganze Ort an sich noch nicht beruhigend genug.

Die „Tür im hinteren Bereich“ führte wieder ins Freie und gleichzeitig in das Badezimmer, welches dadurch einfach nur himmlisch war. Auf der Rückseite des Bungalows gab es wieder eine Terrasse, auf der ein Waschbecken, ein davor hängender monströser und so sauberer Spiegel hang, dass ich ihn öfter mit einem Fenster verwechselt habe sowie eine Toilette, die eher dekorativ als effektiv mit einem Bambuszaun vom Waschbereich getrennt war, was uns aber nicht sonderlich störte. Last but not least gab es von dieser Terrasse eine kleine Treppe hinunter zu der Außendusche inmitten einer effektiveren Bambus-Abgrenzung. Als wäre eine Außendusche nicht besonders genug, war es zeitgleich auch noch eine Regendusche und damit mein Highlight dieser Unterkunft, da um die Dusche herum noch Palmen und sonstige Blätter über die Dusche ragten und man dadurch das Gefühl hatte, als wäre man gerade mitten im Urwald. Aber auch ohne diese Dusche, die – einfach weil sie so toll und es so warm und das Meerwasser minimal salzig war – im Laufe des Aufenthalts öfter genutzt wurde, war das mit Abstand die schönste, idyllischste und atemberaubendste Unterkunft, in der ich bodenständiger Mensch je übernachtet habe. Sie war einfach wie im Paradies und so war auch die gesamte Anlage, die ich bis zu diesem Moment gesehen habe, aber auch die ich noch im Laufe der zwei Tage erkunden durfte. So im Paradies, dass ich mir die ein oder andere Freudenträne nicht verkneifen konnte, nachdem wir den unberührten Ort auf Fotos und in Stories festgehalten haben.

Einfach nur abschalten

Nachdem wir uns in dem Bungalow ein wenig eingerichtet, uns nach der langen Fahrt erfrischt haben und in Badesachen geschlüpft sind, bestand der restliche Tag einfach nur daraus, von der Welt abzuschalten, was mir an keinem Ort – und vielleicht auch mit keinem anderen Menschen – so gut gelang, wie in diesen zwei Tagen. Dabei konnten wir uns gar nicht so wirklich zwischen der (etwas zu tief hängenden) Schaukel und dem Jacuzzi entscheiden, was wir zur Überbrückung der Ebbe nutzten, ehe es ins angenehm warme Meer gehen konnte. Dessen Küste war wie oben schon angedeutet, ziemlich lang flach, sodass wir beim Betreten des Meeres bei noch nicht vollständiger Flut ziemlich weit hinaus mussten, um nicht in knöchel- oder kniehohem Wasser zu stehen, was das Badevergnügen aber kaum trübte. Lediglich die harte Beschaffenheit des Untergrunds war ein bisschen schmerzhaft, insbesondere als Franzi irgendwann auf etwas seeigeliges trat und dessen Stachel ein paar Wunden im linken Fuß hinterlassen hatten, sodass wir unter anderem deswegen dann das Wasser wieder verließen. Die anderen Gründe, warum uns wieder zum Land begaben, waren die Angst, dass das weiter steigende Wasser unsere am Strand platzierten Flip Flops wegschwemmen würde sowie der sich anbahnende Sonnenuntergang, für den wir uns dann ein Plätzchen auf dem Schaukelbett suchten.

Nachdem die Sonne auf romantische Art hinter dem Horizont verschwunden war, sorgten wir dafür, dass unsere Körper weniger versalzen waren, als die salzigsten Pommes meines Lebens. Was zudem eine gute Überleitung zum weiteren Teil des Abends ist, denn wir hatten außer den zwei Teilchen seit dem Frühstück nichts mehr gegessen und so langsam war mein Hunger doch ziemlich groß geworden. Aber lange mussten wir nicht warten, ehe vom Hotelpersonal auf der Terrasse zwei Stühle und ein Tisch aufgestellt wurden, welcher mit Tischgedeck, einer Kerze und – für den Fall, dass ich im Laufe der Emotionen vergessen hatte, wo auf der Erde ich gerade war – einem Sansibar-Schild ausgeschmückt wurde. Es wurden zwar genug Andeutungen im Laufe der Tage gemacht, sodass sich meine persönliche Überraschung über das dezent gehaltene Candle Light Dinner in Grenzen hielt, aber es war für mich trotzdem ein unbegreiflicher Moment, dass das gerade wirklich geschah. So unbegreiflich, dass ich so manch Träne nicht in mir halten konnte und zudem auch ein bisschen auf mich selbst sauer war, dass ich zum orangenen selbstgenähten Kleid mich nur bedingt passend schick anziehen konnte, weil ich vor meinem Abflug zu faul dazu war, ein Hemd zu bügeln.

Das mit den Tränen verbesserte der Weißwein, der uns vom Kellner gebracht wurde und den ich auf in der Business Class-Schulung Anfang des Jahres gelernte professionellste Art und Weise probieren durfte, nur bedingt. Zum Weißwein (ich meine, es war ein Chardonnay) gab es die Vorspeise, die aus einer unfassbar leckeren Kartoffel-Kokosnuss-Suppe, Samosas mit Fleischfüllung und Pizzabrot bestand und die aufgrund des ziemlich großen Hungers fast schon als eigentliche Hauptspeise durchgehen konnte. Die Hauptspeise im Anschluss bestand aus einem Rindersteak mit Potato Wedges und Salat sowie aus einem vegetarischen Kokosnuss-Curry mit Reis. Ersteres – insbesondere das Steak, dessen Fan ich sowieso nicht bin – konnte uns beide nicht unbedingt überzeugen und saß ziemlich lange irgendwo ungünstig im Magen, während vom zweiten mehr vom Teller verschwand. Trotzdem waren wir sehr glücklich darüber, dass es am nächsten Tag nicht geregnet hatte, da wir beide Teller nicht im Ansatz leeren konnten, da wir nach der Vorspeise einfach zu satt für irgendwas waren. So ließen wir den restlichen Abend im Jacuzzi und unter einem wunderschönen Sternenhimmel mit nichts anderem als dem Meeresrauschen im Hintergrund ausklingen…

Erik und Stephan

Am nächsten Morgen wurden wir mit Kaffee und Tee zu einem Frühstück empfangen, welches aus Ei auf die gewünschte Art mit Baguette und einem Obstteller bestand. Jenes Frühstück fand nicht auf der Terrasse statt, sondern im öffentlichen Bereich des Hotels an der Klippe, sodass wir einen traumhaft schönen Ausblick hatten, mit dem wir aber auch schon beim Wachwerden aus dem Bett das Tageslicht erblicken durften und den ich auch jetzt vier Wochen später noch unvorstellbar schön finde. Der öffentliche Bereich war weiterhin auf seine besondere Weise faszinierend, denn er war so gut wie komplett leer. Lediglich ein auf französisch redendes Pärchen mit einem Kleinkind war beim Frühstück anwesend und wir fanden es beide genauso traurig, wie der Vater – während er alleine auf das Kind aufpassen sollte – mehr in sein Tablet vertieft war, auf dem er sich irgendein Fußballspiel anschaute. Was wir leider auch nicht gesehen, sondern aufgrund der Lautsprecher gehört haben. Trotzdem war das Frühstück etwas besonderes und das nicht nur aufgrund des Kellners, der – nachdem wir ihm seine Frage, ob wir denn gerade auf unserer Honeymoon-Reise wären, verneinten – wissen wollte, wie lange wir denn schon verheiratet wären, was wir ihm leider an dieser Stelle auch verneinen mussten. Nach dieser versuchten Konversation seinerseits kam er uns ein wenig verwirrt und beschämt über seine Fragen vor, aber er konnte sich den Kommentar „noch nicht verheiratet“ nicht verkneifen, mit dem er die Situation aus seiner Perspektive rettete – na ja, oder es zumindest versuchte. Aber ich muss nach drei Jahren Fliegerei in die Karibik sagen, dass ich eine Hochzeitsreise an so einen Ort, so schön er auch ist, wenig besonders oder spektakulär finde – aber dazu: Maybe stay tuned… 😛

Die einzige Gesellschaft außer dem Pärchen und zwei oder drei Hotelmitarbeitern am Frühstück war unsere persönliche Wachkatze, die uns am Vortag das erste Mal auf dem Weg von der Schaukel zurück zum Bungalow begegnet war und die wir kurz darauf Stephan getauft hatten. Sie wollte im Laufe des Candle Light Dinners auch daran teilnehmen und sorgte für den ein oder anderen sehr lustigen Moment, als sie miauend neben unseren Stühlen stand und erwartungsvoll nach oben blickte. Selbiges versuchte sie – genauso ergebnislos – nun auch am Frühstück und begleitete uns immerhin noch ein bisschen zurück auf den rund dreißig Metern vom Frühstückstisch zurück zum Bungalow, wo wir uns die Flut ausnutzend mit Badesachen, Go Pro und in eine wasserdichte Hülle verpacktem Smartphone auf direktem Weg ins Meer machten. Dort haben wir uns insbesondere an der Unterwasserfotografie versucht, die aber an dem nicht sonderlich klaren Wasser scheiterte – zum Teil weil wir Sand beim Gehen aufgewirbelt haben, wie ich im Nachhinein vermute. Die Unterwasser-Fotos waren nur bedingt erfolgreich, trotzdem sind dabei ein paar schöne Aufnahmen über dem Nass entstanden…

Vom Wasser und den Wellen ließen wir uns in Richtung Norden entlang der Klippe entlang treiben und fanden dort eine Treppe zurück zum „normalen“ Teil der Hotelanlage, der aus enger aneinander stehenden, aber dennoch süßen kleinen Hütten bestanden, die – im Gegensatz zu unserem Bungalow – auch „Zimmer“nummern hatten. Mit der Zimmernummer-Frage wurden wir nämlich am Vortag auf dem Schaukelbett von einem Mitarbeiter konfrontiert und wir wie auch er waren ein wenig verwirrt darüber, dass wir sie nicht beantworten konnten.

Der normale Teil der Hotelanlage hatte neben den mit süßen kleinen Gartenwegen verbundenen Hütten eine Art Mini-Park mit einer riesigen Hängematte, einem kleinen „Eventbereich“ und einem Pool, aus dem man wieder einen einfach nur atemberaubenden Ausblick auf das türkise Meer hatte, welches sich durch die Ebbe langsam wieder zurückzog. Was uns außerdem verwirrte, war, dass auch der normale Teil des Hotels wie ausgestorben leer war – hier trafen wir tatsächlich keinen Menschen an.

Wen wir allerdings antrafen, war Erik. Erik war eine Ziege, die unsere Einsamkeit am Pool für ein paar Minuten störte, aber sich nicht traute durch das kleine Becken zum Pool-Gelände zu gehen, in dem man sich die Füße saubermacht. Trotz der kurzen Begegnung war der Name für Erik genauso schnell gefunden, wie Erik uns wieder verlassen hatte, sodass wir weiterhin die Aussicht vom Pool aus genießen konnten, ehe wir uns über die teils glatte und damit rutschige Treppe wieder zurück ins Meerwasser und nach der ein oder anderen Pause wieder an Land begeben haben. Dort kosteten wir noch die Sonne auf den Liegen aus und bestellten uns neben je einem Piña Colada auch ein verspätetes Mittagessen in Form eines „Chicken Schnitzel“ mit Pommes und eines vegetarischen Woks mit Reis.

Zurück in die halbe Realität…

Anschließend mussten wir noch aufgrund der Kürze der Nacht ein wenig Schlaf nachholen und beschlossen uns für ein einstündiges Mittagsschläfchen ins Bett zurückzupflanzen. Und es ist wirklich unfassbar lange her, dass ich so ungerne aufstehen wollte und mein Körper sich trotz der darauffolgenden Dusche einfach noch komplett im Schlafzustand befand. Dies machte das Anziehen, das Fertigmachen und das allgemeine Koordinieren unglaublich schwer, trotzdem hatten wir pünktlich um 16 Uhr unseren leicht verlängerten Aufenthalt beendet und wurden dieses Mal wieder nicht von „Mr. Cheaper Cheaper“ persönlich, sondern nur von einem Kumpel seinerseits abgeholt, der uns die knappe Stunde zurück nach Sansibar Stadt ins Crewhotel brachte. Damit endeten die vermutlich kitschigsten und traumhaftesten Tage meines Lebens und wir tauchten ab in das Verkehrschaos der Hauptstadt der Insel, in der sich der Fahrer gefühlt schwer damit getan hat zu verheimlichen, dass er sich nicht ganz sicher ist, wo er eigentlich hin muss. Trotzdem hat er das Hotel irgendwann gefunden, uns dort abgesetzt und wir den Weg über die Anlage zum Zimmer gestartet nur, um danach gleich wieder zur Rezeption zurückzukehren – denn die Zimmerkarte wollte auch nach mehrmaligen Versuchen in allen Winkeln, Techniken und Händen die Tür zu den klimatisierten vier Wänden nicht frei machen.

Also ließen wir die Zimmerkarte erneuern, kehrten kurz ins Zimmer ein, um unsere Sachen dazulassen und uns von der Fahrt ein wenig zu erholen, ehe wir uns auf einem leicht schaukelnden Steg am am Hotel angrenzenden Yachthafen für den Sonnenuntergang platzierten. Dort fingen wir dann langsam an zu realisieren, dass sich die drei Tage langsam dem Ende nähern und wir uns erst vier Wochen später wiedersehen werden. Sonderlich kitschig konnte der Sonnenuntergang aber nicht werden – zum einen gab das der Ort einfach nicht her, zum anderen waren die Wolken am Horizont sehr dick, sodass die Sonne vergleichsweise unspektakulär verschwand. Also begaben wir uns wieder zurück zur Hotelanlage und nutzten die letzten Minuten, die der Pool noch offen hatte, für eine kühle Erfrischung.

An dieser Stelle muss ich auch mal einen kurzen Aufreger zum Thema Hotel-Pools einwerfen: Angeblich werden die Pools nachts ja geschlossen, damit sie gereinigt werden können, allerdings finde ich das super dämlich als Besucher eines solchen Hotels. Insbesondere wenn man dem Pool schon Beleuchtung spendiert – was ich schon damals in RollerCoaster Tycoon 3: Soaked! geliebt habe – könnte und sollte man ihn doch auch nachts oder zumindest bis in die späten Abendstunden offen lassen. Auch das Thema Lautstärke lasse ich hier nicht als Ausrede gelten, da der Pool in diesem Fall ziemlich weit von den Zimmern entfernt war und man das Abspielen von lauter Musik ja trotzdem unterbinden kann, damit man am Pool seine Ruhe haben kann. Mit diesem Umstand kann für mich persönlich kein Hotel eine Fünf-Sterne-Bewertung von mir erwarten…

An jenem Samstag mussten wir den Pool aber sowieso um 19 Uhr verlassen, um uns dann doch mit „Mr. Cheaper Cheaper“ persönlich am Empfang zu treffen, damit Franzi die Fahrten nach Kizimkazi und zurück bezahlen konnte und wir uns an der Rezeption einen neuen Internet-Voucher besorgen konnten, da der alte seinen Dienst kurz nach Wiederankunft im Hotel verweigert hatte. Aufs Zimmer zurückgekehrt wurden wir zeitnah das Chlorwasser los, merkten unsere angehenden Erkältungen von den Tagen und waren insgesamt so fertig, dass wir uns zügig schlafen legten – wobei ich den Abend noch nutzte, um meine zwei Tage vorher erworbenen Postkarten fertigzuschreiben.

…und in die vollständige Realität

Der Wecker am Sonntag Morgen klingelte bereits um kurz nach fünf, da um 7:15 Uhr bereits Pickup für die Crew zum Flughafen war, was Abschied nehmen bedeutete. Um noch ein wenig unsere Ruhe zu haben, verzichteten wir auf das Frühstück und machten uns langsam aber sicher fertig, um das Hotel zu verlassen: Franzi zurück in ihre Schule in Stone Town und ich wieder mit einem Zwischenhalt in Mombasa zurück ins kalte und ungemütliche Deutschland. Während ich langsam in die Uniform schlüpfte, realisierte ich noch mehr als die Tage zuvor, wie sich dieser Umlauf nicht wie ein Umlauf, sondern wie ein kleiner Urlaub angefühlt hatte. Ein Urlaub, den ich nach diesen mittlerweile fast zwei Jahren Pandemie so unfassbar nötig hatte und der nicht schöner sein konnte als er war. Es war zudem auch das erste Mal, dass ich auf einem Umlauf vergessen hatte, eigentlich aus beruflichen Gründen da zu sein und ich bin mir sehr sicher, dass ich dieses Gefühl gerne öfter erleben möchte.

Da Franzi mit mir zur Rezeption kam, wurde da natürlich auch die Crew auf den Abschied wie auch auf meine Gesellschaft die Tage aufmerksam, ließ uns aber auf einer komischen riesigen Schaukel mitten im Empfangsbereich unsere Ruhe genießen. Der Kapitän war beim Abschied erst sehr verwirrt, dass sie nicht mit in den Bus stieg um heim zu fliegen und im Anschluss sehr interessiert daran, was sie auf der Insel machte. Nach einer kurzen Ausführung dessen ging es für uns dann aber auch schon los und ein letztes Winken aus dem Crewbus später starteten wir das Briefing für den weitestgehend entspannten Rückflug, bei dem mir am intensivsten ein älteres Pärchen aus Polen im Kopf geblieben ist, deren Herkunft ich anhand des Passes in der Hand beim Boarding einordnen konnte und die unfassbar glücklich darüber waren, dass sie einen polnisch sprechenden Flugbegleiter an Bord hatten. Kurz vor der Landung in Frankfurt bin ich daher auch noch einmal zu den beiden gegangen, habe mich über ihr Wohlbefinden, den anstehenden Weiterflug nach Poznań erkundigt und wir haben uns gegenseitig auf sehr süße Art verabschiedet und alles Gute gewünscht.

Abseits davon war mein Kopf bei dem Flug insbesondere am Boden am Anfang nicht ganz bei der Sache und ich musste bei beiden Starts – sowohl in Sansibar, wie auch in Mombasa – mit den Tränen kämpfen. Was an den 3er-Türen direkt vor den Passagieren sitzend eher suboptimal war, aber nun ja. Insbesondere der Start in Mombasa war nicht ganz einfach, denn es war das tatsächliche Realisieren, dass dieser Kurzurlaub nun zu Ende war. Unter anderem dafür verzog ich mich für meine Pause auch ins mit drei Piloten gut gefüllte Cockpit, wurde außer mit der Info über unsere aktuellen Koordinaten (ich hatte mir diese Info vom selben Kapitän bereits auf dem Hinflug geben lassen und es war sehr süß, dass er sie mir gleich vorbereitet hatte, als ich mich auf dem Rückflug reingesetzt hatte) aber alleine gelassen, was mir echt gut tat, um den ein oder anderen Gedanken zu ordnen…

Ein bisschen mehr Hakuna Matata

Mit Sansibar habe ich nach Kapstadt für zwanzig Stunden, Windhoek und Mauritius nun meine vierte Destination in Afrika gesehen – einem Kontinent, zudem mir bisher leider fast jeglicher Bezug fehlt. Auch wenn wir von der Kultur und dem Land rückblickend tatsächlich nicht so viel erlebt haben und mehr die Welt an sich vergessen haben, hat der Kurzurlaub auf unerklärliche Weise das Interesse für mehr geweckt. Und damit meine ich nicht nur einen idyllischen Strandbungalow irgendwo im Nirgendwo, sondern auch das Drumherum auf der Insel, die Gastfreundlichkeit und auch den Umstand, das beste aus dem zu machen, was man um sich herum hat. Ich würde mich im Großen und Ganzen als ziemlich bodenständigen Menschen bezeichnen, stelle aber an solchen Tagen und in solchen Regionen immer wieder fest, über was für Luxusprobleme – wie zum Beispiel einen gewissen „Scheiß-Koffer“ – man sich in der Heimat aufregt. Und in solchen Momenten würde ich mir dann auch in Europa ein wenig mehr Hakuna matata wünschen…

* Hierbei handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bestellst Du etwas über einen solchen Link, entstehen für Dich keine Nachteile, ich erhalte jedoch eine kleine Provision (mehr Infos).